「住まい・暮らし編」の記事一覧(8件)

カテゴリ:住まい・暮らし編

夏の暑さに耐えられなくなり、エアコン・クーラーをつけっぱなしにする方が多くいらっしゃるでしょう。

夏の暑さに耐えられなくなり、エアコン・クーラーをつけっぱなしにする方が多くいらっしゃるでしょう。

直射日光に当たっている室外機はとても暑く、室外機の温度を下げるだけでも随分冷却効率が上がり、結果的に電気代が下がります。

また、室外機のファンやカバーを見て、ごみやほこりがたまっていれば家庭用の掃除機や歯ブラシなどを使い掃除することが良いでしょう♪

カテゴリ:住まい・暮らし編

毎日出る生ごみ。

シンクの三角コーナーにたまっていませんか?

生ごみの上からお酢を2~3滴垂らすだけで臭い生ごみの悪臭を解消することができます!

※お酢のかけすぎには注意してください。

カテゴリ:住まい・暮らし編

最近はウィルスの予防として各所でアルコール消毒が置かれたりしてますよね。使用する機会が増えたアルコール消毒。

予防としてある程度のアルコール濃度が必要なことはご存知でしょうか?

アルコール消毒液の容器には「濡れた手で使用してはいけない❗️」などと記載されていることがあります。

これは、濡れた手でアルコール消毒を行うと、手についた水分がアルコール濃度に影響を及ぼすことが大きな理由。

消毒液の効果はアルコールの濃度により変わるため、消毒液を使う際には【必ず乾いた手】で使用しましょう。

カテゴリ:住まい・暮らし編

ちょっとした拍子で手などにとげが刺さってしまったこと皆さん何度かありますよね。

とげの抜き方をご紹介しますね。

トゲぬきで使う道具

使う道具は基本はピンセットか毛抜きがあればいいでしょう。穴の開いた硬貨(5円、50円)もあるとより抜きやすくなります。硬貨は50円よりも5円の方が若干穴が大きくなっています。また虫メガネがあっても便利です。小さなとげでも拡大して見やすいし、とげが刺さっている角度を把握する際も虫メガネだと判断しやすいです。

梅干しやはちみつを使う

梅肉を刺さった部分に当てて絆創膏などで軽く固定し、数時間ほどするとトゲが浮き出てくることがあります。梅は塩分濃度が高いので、皮膚組織から水分が外にでてはれが引く事で、浮き出て取り易くなると考えられます。しかしながら必ずしも効果があるとは限りません。

他にははちみつを塗るという方法もあります。はちみつには抗菌作用と組織再生を促進させる働きがあるので、傷ついた組織が治ろうとする際にトゲが押し出されて抜けやすくなります。

どちらの方法も必ずしも効果が期待できるというものではないので、どうしても抜けない時は、化膿や炎症を引き起こすことも考慮して、一度外科または皮膚科で見てもらうといいでしょう。

カテゴリ:住まい・暮らし編

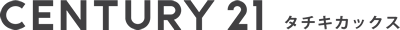

外より家の中で事故、ケガに遭いやすいのはご存知でしょうか?

特に、子供や高齢者は多いのです。

例えば、2015年の14歳以下の死亡事故で比較してみると、交通事故で亡くなったのが102人に対して、浴槽内への転落や誤飲などによる家庭内での不慮の事故では158人が亡くなっています。つまり、外より家の中に危険が潜んでいるというわけです。

高齢者も(65歳以上)屋外より屋内(家庭)の方が多く、あるデータでは高齢者の事故発生場所は断トツで約8割近くが住宅で発生しているようです。

おどろきませんか?出かけるときに「気を付けていってらっしゃ~い」とはよく言うものの、実際にはかえって自宅にいるときの方が気を付けなければならないのです。

さらに、屋内での事故発生場所は1位 居室、2位 台所・食堂 3位 階段となってますが居室が3~4割を占めています。

事故のきっかけの中でも、65歳未満は 刺す・切る27.8%、触る・接触27.8%、転落17.8%

高齢者は転落30.4%、転倒22.1%、触る・接触14.5%、誤飲・誤嚥9・3%と年齢により差はあります。

一番リラックスできる自宅が大切な家族の事故やケガのきっかけにならないようにしたいものですね。

カテゴリ:住まい・暮らし編

網戸に汚れがたまってくると、網戸に触って洗濯物やカーテンがよごれたりしますね。

網戸には排気ガスヤホコリ、花粉、小さな虫などが付き、雨風で頑固な汚れになってしまうことも少なくないです。

特に花粉症などアレルギーの方は掃除するといいですね

超簡単に

水で濡らしたメラミンスポンジで、縦・横に網戸を擦って汚れを落とし、最後は雑巾で拭きあげる。

汚れがたまってるなら少し手間をかけて

- ・ブラシ(毛が細く密集している大きめブラシ)

- ・お風呂掃除用などの大きめのスポンジ

- ・雑巾

まずブラシで網戸表面の汚れを擦り落とし、大きめのスポンジにたっぷり水を含ませて網目にしっかり水を入れていく。あとは雑巾で拭き取れば完了。

しっかり掃除

- ・掃除機

- ・重曹水(水200mlに小さじ2)

- ・メラミンスポンジ

- ・雑巾(できれば複数枚)

①まず網戸表面のを掃除機で吸う

②内側と外側から網戸全体に重曹水をスプレーする

③10分ほど放置する

④水を含ませたメラミンスポンジで擦る

⑤網戸の両側を乾拭きして仕上げる

外側から重曹水をスプレーする際、窓を閉めて。もしくは、雑巾に重曹水を含ませて、網戸に押し当てて浸透させてもいい。細かい部分に汚れが残るようなら、歯ブラシなどで擦って落としましょう。

網戸を外して中性洗剤と水でザバザバ洗えるといいですが、場所などが難しい、外すの手間のときは試してくださいね。

そうそう!きれいに掃除し終わった後は、洗濯で使う柔軟剤を水に溶かして最後綺麗な雑巾で拭くと静電気の発生を抑えてホコリが付きにくくなりますよ。カテゴリ:住まい・暮らし編

最近、都市ガス、プロパンガス、オール電化と多様化されますが、家庭で使うガスといえば都市ガスかプロパンガス。

両者違いがあるの?思ってる方も多いのではないでしょうか。

そこで都市ガスとプロパンガスの違いについて。

【プロパンガス】

プロパンガスは液化石油ガス(LPG)とも呼ばれるガスです。液化すれば体積が気体の250分の1になるため運搬にも便利です。そのためプロパンガスではガス管が埋設されていない地域でもガスボンベに詰めて運搬が可能

【都市ガス】

都市ガス会社で供給されるガスは液化天然ガス(LNG)やナフサを原料に作られます。都市ガスは空気よりもかるく常温でも液化しづらいというのが大きな特徴です。そのため都市ガス会社の巨大な貯蔵タンクから各家庭まで埋設されたガス管を通って、気体のまま運搬が可能。

価格的には、プロパンガスの方が1.3~1.5倍ほど高いようです。

重さも違いますよ。プロパンガスは空気より重いためガス漏れの時は床面に広がります。窓を開けて箒などでガスを掃き出すのもいいでしょう。都市ガスは空気より軽いためガス漏れ時には上層部にたまります。窓を開けたりすると放出できます。

ガス機器ですが、両者同じものは使えないようです。都市ガスは都市ガス用とあるようなのでガス会社などに確認してみてくださいね。

カテゴリ:住まい・暮らし編

皆さんご存じの【重曹】ご家庭でも重宝されている方もいらっしゃると思います。

そんな【重曹】の豆知識を一つご紹介!

家族やお友達、みんなが団欒するリビング…

大抵のご家庭にはラグがひいてあると思います。

結構ラグって汚いと思いませんか?

でも丸洗いするのも大きくて大変!

除菌スプレーかけて掃除機で吸い取ってもなんだかちょっと不安…

はい!

そこで【重曹】の出番です!

使うものは粉の重曹、茶こし、掃除機!

① 重曹を準備!←この時に様々な効果が期待できる精油を混ぜるのもおすすめ!例えば…ハッカ油を混ぜてリラックス&消臭効果等…色々試してみてください!

② 茶こしに重層を入れ満遍なくラグに振りかける。

③ ムラがない様に、手やほうきでラグになじませる。

④ 20~30分時間を置き、掃除機の強いモードで吸う、もしくは外ではたく。

【重曹】がほこりや皮脂などを吸いつけて、汚れを連れて行ってくれるのです!

この掃除方法なら小さいお子様がいらっしゃるご家庭も安心ですね。